リンゴの気持ち |

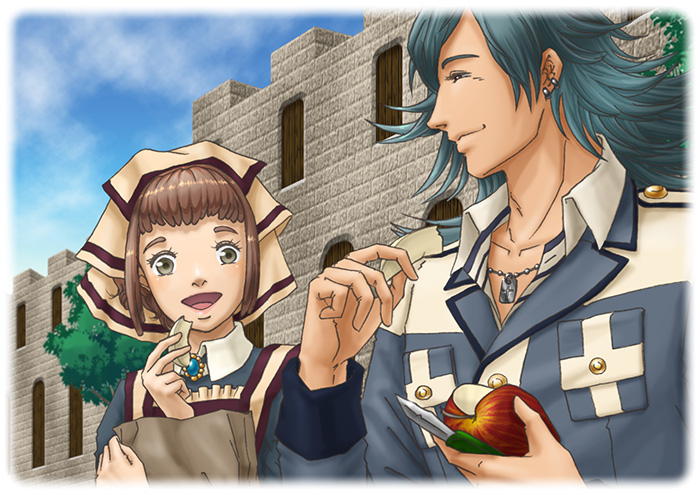

ゲーム「風色サーフ」の二次創作です。ゲームはすべてのキャラクタールートをクリアしましたが、オフィシャルとかけ離れており、我が家設定満載ですので、ご注意くださいませ。 時期はアレックさんED後。アリサを核とした穏やかな日常の一コマです。 風色四周年記念祭にアップした短編。ほぼオールキャラでお送りいたします。 コリンは大尉となっており、トゥーフォンも健在です。 ※文章をアップ後、pom様からイラストを2点頂戴いたしました!文中に挿絵として使用することをご快諾いただきましたので、該当箇所に飾らせていただいております。美麗な素敵イラストですv pom様、ありがとうございました。(pom様のサイトは→こちら) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |

「……そうなんですか、終わっちゃったんですか……」 人の殆ど居ない食堂の隅で、一人遅い夕食を食べていたオズウェルは、アリサの消え入るような小さな声を聞いた。トレイの横に置いて目をやっていた予定表から目を上げれば、看護のエプロンだけを外したアリサは、夕食の載ったトレイを持ち、料理人のティノの前に立って、とても悲しそうな顔をしていた。この娘がおどおどして困ったような顔をしているのは常日頃からだが、今日の顔は少し泣き出しそうであった。オズウェルが尚も見ていると、アリサはティノに丁寧にお辞儀をし、トレイを持ったまま歩いていった。  食事を食堂から持ち出すことは禁止だが、衛生兵には職務内容上それが許されている。オズウェルの前を通過した彼女の横顔は眉が下がり、相変わらず悲しそうなままだった。 オズウェルは特にアリサと親しいわけではない。コンビを組んでいるエリカの親友であることは知っているが、怪我に関わること以外で自分から会話をしかけたことなどない。だが、エリカと同様の生真面目な性格と、優しさ、そして看護人としての矜持には好感を持っていた。何より、彼女は某通信兵の娘のように煩くはない。 オズウェルは夕食を食べ終えると、予定表を畳んで胸ポケットに入れ、カウンターへと食器を運んだ。ティノが受け取るために顔を出すと、食堂出口を顎で指し、ぶっきら棒に言った。 「ティノさん、何を話していたんですか?」 表面はぶっきら棒、その実は決してそうではないオズウェルの物言いに慣れているティノは、果たしてオズウェルに先ほどのことを話してもいいものかと少し考えたようであったが、微かに頷くと口を開いた。 「……彼女は、リンゴを探していた。」 リンゴ?とオズウェルが鸚鵡返しに声を出すと、ティノは頷く。彼はゆっくりと説明した。 「厨房にないか、と尋ねられた。……しかし、『最後のリンゴ』は随分前に終わってしまった。」 最後のリンゴ……。 ユクトランドではリンゴは最もポピュラーな果物である。厳冬期、国の殆どは雪に閉ざされる。新鮮な野菜や果物は手にいれらたしとてもとても値が高い。そんな季節を体調を崩すことなく乗り切るためには酢漬けのキャベツと共にリンゴはとても重宝されている。オズウェルが少年時代をすごした辺境の地ボンホルン島では海が流氷に閉ざされる前に、リンゴを船倉一杯に積んだ汽船がやってきた。港で大きな船からクレーンでリンゴ箱が荷おろしされていくのを面白そうに見上げるオズウェルに、母は、たくさんのリンゴがないと、皆調子が悪くなってしまうのよ。運んできてくれた船員さんに感謝しなくちゃね、と説明した。 冬場、リンゴを食べて体調を維持し、春になるとそれが尽きる。次の実りのシーズンまでの『最後のリンゴ』だ。最後のリンゴを食べる頃には黒々とした地面が見えて、野菜が育つようになる。長期保存されて水気が減り、相当ボケてしまってもそれはやはりちゃんと甘酸っぱい味がする。『最後のリンゴ』は春を実感させるものでもあった。 ここ、ロランドは、ユクトランドの南端に近く、冬のリンゴへの依存度はそれほどでもない。アリサの故郷であるフェンクスでもそれは同じはずだ。だから、彼女が『今年最後のリンゴ』を食べ逃したことで極度に感傷的になったとは思えない。ならば、何故あれだけ悲しそうな顔をしていたのだろうか。臆病といえるくらいに引っ込み思案なアリサが、厨房にリンゴがないか尋ねたことからして、何かひっかかる。 オズウェルはくしゃ、と自分の髪を一度かきまわし、ティノに、そうですか……と言い、ご馳走様、今日もうまかったです、と挨拶して別れた。 ********** 「――とまあ、こういうことがあった。」 オズウェルは親方から昼前の終了宣言が出た後、昨晩のことをエリカに話した。話した、といっても、アリサがリンゴが終わってしまってとても意気消沈していた。ティノさんに、厨房にないのかと尋ねたようだ、と一言言っただけだ。オズウェルがエリカに伝えねばならない理由はないはずだが、アリサはエリカの親友だ。アリサが落ち込んでいればエリカは心配する。どうしたんだろう、理由はなにかしら、と考え込む。声をかけるべきかしら、なんて、逡巡する。そうなれば、整備の仕事に支障が出る。そんなことは御免だ。……であるから、このことはエリカに知らせた方がいい。オズウェルは頭の中でそう思いながらコンビを組んでいる赤いリボンの娘にぶっきら棒に言い放った。 「アリサが?……どうしたのかしら。ティノさんに尋ねるなんて……余程リンゴが欲しかったってことよね?」 「……さあな、俺は知らん。」 エリカは、うーん、ちょっと気になるわ、などといってから、有難う、オズウェル、知らせてくれて。と言って慌しく工具を整理すると小走りにドックを出て行った。おそらく、今の話を聞いて行動を起こしたのだろう。オズウェルはため息をつく。これで俺はやるべきことはやった……と思う。……あとは同じ年頃の娘達に動いてもらえばいい。エリカに任せれば間違いはないだろう。 「リンゴがどうとか言ってたが、何の話だ?」 エリカを見送った背中からナカジマの声が降ってきてオズウェルは振り向いた。それに対して短く要点をまとめて答えると、ナカジマは笑った。 「なんだ、あの看護の嬢ちゃん、リンゴが食いたかったのになくなってて悄気てやがるのか。普段うじうじしてても仕事ぶりは立派なんで、一目おいてたが……あの空爆後、ドックに戻るって散々駄々捏ねた俺を一喝して寝床に戻らせたあの啖呵、オズウェル、おめえにも聞かせたかったぜ。まあ、仕事を離れりゃまだ餓鬼ってことか。リンゴなんて小さな餓鬼の食うものだ。」 オズウェルは首を傾げる。ここ、ユクトランドでは大人も子供も老人もリンゴを食べる。ナカジマはそうは思っていないらしい。 「ジパングでは、リンゴは子供しか食べなかったんですか。」 ナカジマは少しだけ遠くを見るような目をした。 「大人が食わないわけじゃあねえが……ジパングって国はよ、ここと違って随分とあったかい。そして、これから夏に入るっていう時期に『梅雨』ってぇ名のしとしとなげえ雨が降る。リンゴは国の外から来た果物で、ジパングの気候には合わねえ。その『梅雨』の時分に、毛虫がうじゃうじゃ出やがって木を丸裸にしちまうのさ。なので、リンゴは高え。そして、ジパングにはリンゴ以外に果物がよく育つ。秋だけでも葡萄やら栗やら柿やら冬場も蜜柑が食えるしな。わざわざリンゴを食おうとはしねえさ。」 しかし、あの真っ赤な果実はとても目に美しかった。お父さん、リンゴ、とせがまれて、町の青果店で一つ買ってやり、家で母親に剥いて貰って口いっぱいにほお張ると、娘の瑠璃はおいしい、おいしいと満面の笑みを浮かべた。 「ま、ときには食いたくなるけどな。」 ********** 「えー?アリサ、リンゴがそんなに好きだったっけ?聞いたことないわよ。」 食堂の入り口で待ち、やってきたカレンを誘って隣り合わせに座って昼食を取りつつ話をする。途中からトゥーフォンも合流し、三人はアリサの行動を訝った。 「リンゴが好きなのはエリカだったでしょ?」 「うん。……確かに私がリンゴが大好物って話をしたとき、アリサから『私も』って言われたことはないかも。でも、もしかしたら好きなのかもしれないわ。」 「どうかなー。フォンク亭のアップルパイとか好きだったんじゃあなかったっけか。アリサ、夕食食べておなか一杯だって言ったときにも食べてたよな。」 「あ、それは参考にならない。フォンク亭のアップルパイはすっごく美味しいし、甘いものは別腹だから、特に大好物じゃなくったっていくらでも入るわよ。」 それ、カレンだけにあてはまるんじゃないか、甘いものとみれば、無茶苦茶底なしに食うのは、とトゥーフォンに言われ、カレンはゴチン、と幼馴染の脳天をぐーで殴った。頭をかかえるトゥーフォンにエリカがまあまあ、と間に入る。 「アップルパイと生のリンゴはまた違う気がするわ。私はどっちも好きだけど。……。」 「どうなんだろ。あの引っ込み思案のアリサがティノさんにリンゴがないか訊いただなんて!ぜーったいになんかあるわよ。……例えば、好きな人ができて、その人がリンゴ好きで、リンゴを食べさせたい、とか。」 「……『最後のリンゴ』だぞ?随分もそもそしてるとおもうけどな?」 トゥーフォンに言われ、内心あ、そうだ、と思い、恋は盲目なんだから半分になってても渡したいと思うわよ、と逆襲しつつ、でも、そんな人ができたら私が気付かないはずないか、たしかに、ないわー、それはないわー、と首を振る。 「すると、やっぱりアリサはリンゴが大好きなのかも。あたしたちの前では好きだって言わないだけで。……アリサっていっつも自分からは主張しないほうだものねー。」 既に食べ終わったエリカはトレイを脇にやり、頬杖をつく。 「……最後のリンゴ、そんなに食べたいのなら食べさせてあげたいな。」 そこに、壮年の男、三人が近づいてきた。 「どうしたんだい、エリカ。トゥーフォン、カレンちゃんも……」 見上げれば、そこには昼食のトレイをもったアレックが立っており、その後ろにはドゥニとフランツが居た。部署が違うのに珍しい組み合わせですね。とカレンが言うと、ドゥニが、“ドゥニおじさんとフランツちゃんが立ち話してたら元部下が午前の仕事を終えて通りかかったモンで声かけたってわけだ”、と説明し、“いやー、お昼をかわいこちゃんたちと一緒に喰えるなんて今日はいい日だなー”と、白い歯を見せてニカッと笑った。その横ではフランツが、自分がブロッホ殿を叱責していたところに准尉殿が通りかかり、追及を逃れるためにあなたから准尉殿に走りよったのでしょう、と嘆息している。 すすす、とカレンの横に座るドゥニに、カレンは、“あたしたち、もうお昼おわるところですけど”とつっけんどんに言う。そりゃあないぜ、とよよ、と此の世の終わりが来たかのように大げさに泣き崩れてみせるドゥニを放置し、アレックは何があったの、と改めて尋ねる。エリカの表情からすれば、大事件ではないけれど、かなり気になることがあるのは確実だろう。エリカはトゥーフォンと顔を見合わせ、『アレックさんだったら別にいいだろう』と頷かれてから仔細を説明した。アレックは、それほど深刻ではなさそうな悩みに安堵したが、あの引っ込み思案のアリサがティノにリンゴの有無を訊いたことにはエリカ達と同様に驚いた。そして、エリカにリンゴ、どこにいったらあるでしょうか、と尋ねられ、思案した。 「時間が取れるのなら、次の休日の時にフォンク亭で相談してはどうかな。あそこには大きな食料庫があるし、もしフォンク亭にはなくても、どこに行ったらあるかをおかみさんが教えてくれるだろう。」 若者達はうん、そうしよう、というように頷きあい、ペコリとお辞儀をすると席を立った。 置いていかれたドゥニの前にフランツが座り苦笑する。 「彼女達は随分と可愛らしい心配をしていますね。」 不貞腐れた顔をしたドゥニが手をヒラヒラさせる。 「いやいやいやいや、こういうちいさーく見えることが意外と大切だったりすることがあんだよ。フランツ、お前はそこんところをわかったほうがいい。乙女心を解さない奴は、嫁さんに嫌われるぞー。」 「え?何々?乙女心が何ですって?乙女ときいたら、俺、通過できないじゃないですかー。で、何です?」 通りかかったロビュ小隊一の伊達男、コリン=グレイディーア大尉も合流し……アリサがリンゴを欲しがっていたことは多くの人間が知るところとなった。 夜には、大人たちには一体何が起こっていたのかが判っていた。アレックは懇意にしている衛生班の隊員に話を聞き、ドゥニはアリサがそこにいないことを確認して談笑している女性看護兵の集団に何時もの如くに突っ込んでいって。 「まー、あの子らしいっちゅうか、なんというか、だな。」 「……皆、なんとかリンゴを探してアリサちゃんにあげようとしているようですが、彼女は困ってしまうかもしれませんね。」 「じゃあ、カワイコちゃん達に知らせてやっか?」 「……やめておききましょう。友人のことを思って何かすることは、それが的外れでも尊いことですし、アリサちゃんも困るかもしれませんが、困ると同時に嬉しく思うでしょうから。」 それから一週間ほどが経った。若者達の半休の日の翌日、アリサはいくつものリンゴを差し出された。 エリカとトゥーフォンとカレンはアレックの助言の通り揃ってフォンク亭に出かけたが、生憎そこには砂糖漬けやコンフィチュール、料理用のペーストは山ほどあったものの生のリンゴはなかった。が、おかみさんとサラが、たぶんここなら今でもあるだろう、という店を教えてくれた。遠くの店にはトゥーフォンが走っていき、近くの店にはエリカとカレンが行った。そしてセルジュもリンゴが大好きで毎年たくさん家で保管している家を知っている、と買いに出てくれた。黄色いのに、緑色のに、赤いのに……それらは『最後のリンゴ』らしく手で触ると少し柔らかく、皮に染みができているのもあったが、この季節にリンゴを手に入れようとするのは至難の業なのだ。『リンゴを欲しがっていたって聞いて』と笑顔で差し出され、そんな、悪いよ、ともじもじするアリサは、いいのいいの、町で歩いていたついでにみつけたものだから、気にしないで、あ、このうち一つはセルジュがくれたの。次に会った時にフォンク亭の人にだけは声かけてね、とカレンに肩を叩かれ、リンゴの三つ入った紙袋を押し付けられた。アリサは心底すまなさそうに有難うと繰り返し三人に礼を言った。 その後何故かわからないが親方にまで『まー、食え。リンゴを食えば病気知らずって言うからな』という大声と共に小さな青リンゴを手渡され、彼女は恐縮の極みだった。そして、その優しい気配りに感謝し……優しくして貰ったからこそ本当の事が言えなくなってしまった。 もう、リンゴは必要なくなった、ということを。 あのとき、確かにアリサはとてもリンゴが欲しかった。 看護の仕事中、体調を酷く壊して水以外は殆ど何も口を通らない療養中の兵が、熱にうかされて、リンゴが食べたい、と言ったのを彼女は聞いたのだ。病人が欲しいものを訴えたからと言って、衛生兵はそれにいちいち対応することはない。寧ろ、軍医の判断を聞かずに対応すれば規律違反だ。しかし、アリサは、すりおろしたリンゴならば病人の喉を通るかもしれない。少しでもおなかに何か入れることができれば、この人は早く良くなるかもしれない、と悩みながら食事を取りに食堂に行き……強面だが心根の優しいティノの顔を見た途端気持ちがあふれ出してリンゴがないかなどと思わず尋ねてしまったのだ。 結局、病人は三日ほどして良くなり、元の職務に戻って行った。その人はうわ言で自分がリンゴのことを言ったことを覚えていないし、アリサと日常的に親しいわけではなかったから、皆から貰ったリンゴを持っていっても不可解な顔をされるだけだろう。 どうしよう…… エリカたちが紙袋に入れて渡してくれた三つのリンゴに、親方から渡された四つ目のリンゴを加え、アリサは途方にくれていた。 (……折角貰ったものを無駄にはできないし……でも、こんなにたくさん一人じゃ食べられないし) 医療室の裏手にある病人の寝間着や包帯などを干す物干し場の隅に置いた元は薬品が入っていた木箱に座り、アリサははあ、と息をつく。と、陽気な声が飛び込んできた。 「アリサ、こんにちは〜。」 コリンさん……?とアリサが訝るうちに、航空班の洒落者の士官殿は、長い足で颯爽と歩いてきて、躊躇なくアリサの隣にある木箱にすとんと座った。 「コリンさん、どうしたんです?」 「元気のない女の子がいたなら、声をかけなきゃ男がすたるでしょ?」 コリンの視線が、リンゴの入った紙袋に向いているのを見て、アリサはまた小さくため息をついてから慌てて、大丈夫です、なんでもないんです、あの、あの、と紙袋を胸に抱きしめ大丈夫じゃなさそうに顔を赤くした。 するとコリンはくすっと笑った。 「だいじょーぶ。俺は何が起こったかぜーんぶ知ってるからさ。」 アリサが驚いたように目を見開く。コリンは片目を瞑って見せた。 「んー?航空班の副隊長さんは小隊の女の子のことならなーんでもわかってなくっちゃ!これ、士官として当然。」 そ、それは何か違うと思います、とアリサが小声で言ったがコリンは意に介さない。 「良かったじゃない、看病してた奴、完全回復だって?リンゴは食べさせてやれなかったけど、結果が良ければオーライオーライ。でもさー、いいよなー、アリサに親身になって看病してもらえるなんてさ。俺も病気になっちゃおうかな〜。」 冗談でも、病気になりたいだなんて、駄目ですッ!と看護師の顔になったアリサがキッとして言うと、はは、元気になったね、と大尉殿は魅力的に笑う。 「勘違いが起こっただけで、アリサは何か悪いことしたわけじゃないんだからさ、いいんだよ。エリカちゃんもカレンも事情を話せばわかってくれる子だし。トゥーフォンはそうだったんだー、って笑っておしまい。親方は“いいってことさ”、ってやっぱり笑って終わり。みーんな、アリサにリンゴを渡せたことで嬉しい気持ちになれたんだから、だからいいんだよ。」 小さな子供に優しくいい聞かせるようなコリンの口調であったが、アリサは俯いてしまう。 「だとしても、皆に苦労をかけてしまったから……こんな時期にリンゴを探すの、とっても大変だったはずだから……。それに、皆の好意を私、無駄にしてしまいます……」 コリンはぽんぽん、とアリサの背を叩く。 「だからさ、『ありがとう』って言えばいいんだよ。それから、好意は無駄にしなければいい。リンゴはフォンク亭に持っていこう。そうしたら今度のことで協力してくれてたらしいセルジュにもサラちゃんにも、おかみさんにもお礼が言える。そして、アップルパイを作ってもらったらいいんじゃないかな。サラちゃんは注文されたら喜ぶし、パイにしたらみんなで分けて食べられるし。」 アリサは眉を下げている。 「……俺もフォンク亭のアップルパイが食べたい。だから、俺が一緒に行って注文したげるよ。いや、明日は半休だし、どーせ町に出ようって思ってたし、サラちゃんにそろそろ会いたいって思ってたし、そんなに時間はかからないしー。」 アリサが、ありがとう、コリンさん、と消え入るような声で言うと、コリンはまたぽんぽんとアリサの背を叩いた。そして、魔法のように腰のポケットから小さいが真っ赤で艶々したリンゴを取り出してアリサの目の前に差し出した。 「実は、俺もリンゴを持ってるんだよねー。っていっても、俺の場合はエリカちゃんたちと違って本当に偶然。リンゴの方から俺のところに飛び込んできた感じー?」 『最後のリンゴ』にしてはそれは傷一つなく本当に瑞々しく見えた。コリンは胸ポケットから折り畳み式のナイフを出してパチンと開くと器用にリンゴをふたつに割った。 「手は綺麗だからさ。ほら、これ、たまたま手に入れたにしては美味しそうじゃない?『このまま私を食べて』って叫んでるリンゴの声が聞こえてくるみたいでさー。んっと、ほら、はい、どうぞ〜」 食べやすい大きさに整えて芯を抜いたリンゴをアリサの口元に差し出す。戸惑いながら指で掴み、さく、と歯を立てると、甘酸っぱい果汁が口に広がった。 「おいしい……あ、コリンさん、これ、とってもおいしいです。」 どれどれ、ああ本当だ、とコリンは自分でも齧って目を細める。いや、目を細めたのはリンゴの味ではなくアリサの様子にだ。  このリンゴが、氷室に入れられて特殊な方法で保存されたものだなんてことは知らないでいい。そういったものがあることを調べて電報を打って取り寄せたことも知らなくていい。確実に手に入れられるように、この前の休みに半日かけて大きな集荷駅にまで出向いたことなど全く知らなくていい。重要なのは、これを美味しいと目の前の娘が心からいってくれている事実だけ。 手渡された一欠けらを食べ終えて、ごちそうさまでした、と言おうとするアリサの口に今度は自分の手で直接リンゴを突っ込んでコリンは楽しそうに笑った。 後日、アリサが抱えるようにして持ってきたフォンク亭特製の大きなアップルパイは、切り分けられ関係者に配られた。 エリカ、カレン、トゥーフォンをはじめ、コリンにも親方にも。そして気を使ってくれたアレックたちにも。それから、リンゴの情報の出所だったオズウェルにも。 そして、“うちの若いのは自分の言った事が色々と引き起こしてしまったと眉根にしわ寄せてつつきながらそれでも悪くない味だとかほざいてやがったがな”、と楽しそうに愛用の『ハシ』を振り回し、これまでの経緯を説明した親方の横で、紅茶を賞味しつつ、クラウス司令も相伴に預かったのだった。 |

| アリサと彼女を取り巻く人々の日常話。 昨年夏に大恩あるお客様から「アリサちゃん主役でのお話」のリクエストをいただいたのですが、考えにつまってしまい中々文章にできず…。なんとかこのような話に仕上げましたが、アリサちゃん本人がいろいろと動いたり対話したりする『能動的』な話にならず申し訳ありません。 アリサちゃんは普段引っ込み思案ですが、仕事に関しては実にオトコ前(^_^)。そして、こんな風に日常的に皆に愛されているといいです。 |

戻ります |