ライスリート家の次男、シェンス=ライスリートはその端麗な容姿と高潔な人柄でよく知られている。神殿の中で高位に就いた今も奢ることなく町を巡っては傷病者の救済に自ら手を染めている。若い娘達は専ら彼のはかなげとも見える繊細な美しさに惹かれているようだが、彼女らよりももっとよく物の見える者達は彼の青年の内なる美徳に惹かれている。 『銀の公子』と呼ばれる彼は常に凛とした態度を崩さない。自らに厳しく妥協をしない。そんな彼を彼の同僚は 「彼は人間離れしている。俺達には真似できない。」 と尊敬半分、自嘲半分でいうが、彼とて家に帰れば、家族思いの二十代半ばの青年に過ぎない。 「あのね、それでね、ティナ、風の妖精さんといっぱい遊んだの!こうやってね、ダンスしてね!」 ふかふかした絨毯の上でくるくる楽しそうに回っているまだ5歳にもならない末の妹のティナを見ながらシェンスは目を細めた。ティナはどんどん生長し、新しい言葉を覚え、嬉しいこと、新しく発見したことをこうして教えてくれる。 「シェンス兄さま!ティナ、ダンス上手?」 少し前まで“にいしゃま”としか言えなかった妹がはっきりと発音するのを聞き、そのことを褒めてからふわりと抱き上げた。 「ああ、とても上手だよ。今度舞踏会があったら一緒に踊って貰えるかな?」 ティナはううん、と首を振った。 「兄さまはフレアお姉さまと踊るの!」 青年は目を見開いた。 「以前にローン兄様がティナにいろいろと話していたのよ。」 上の妹のファナが兄の腕の中に居るティナの髪を撫でた。…なるほど、あの兄ならば言いそうだ。 と、兄の腕の中ではしゃいでいたティナがすっと静まってテラスへ続く窓の方を見た。 「どうしたんだい、ティナ?」 母が妖精であるライスリート家の子供達は何かしら不思議な力を持っていたが、この末娘のティナが最も霊感が強い。妹を抱いたままテラスに出、下を見下ろすと、フレアが花壇の手入れをしていた。先王によって蹂躙され今は滅びてしまった北方の国の姫であったフレアは、戦勝の証のような形で王都まで連れて来られた。王が失脚し、代替わりして、彼女はこのライスリート家が預かる形になったが、彼女の母国の民が反乱の機を覗っているという噂もあり、人質であることに変わりはない。しかし、彼女は自分の不幸を嘆くことはせず、置かれた場で自分にできるもっともよいことを探し、実行してきた。先の戦いでは負傷者の看病をし、今、この庭では薬草を栽培し、シェンスに託して施療院へと届けている。 幼いティナは、フレアと館の外を隔てている石壁の向こうを指差した。 「兄さま、あそこに誰かがいるの。」 テラスからはその場所を見ることはできなかったが、ティナが言うことに間違いはないのだ。 「わかった。兄さんが見てくるからね。」 シェンスはファナにティナを預け、階段を下りると、門へと向かい、閂を外して左手で押し開けた。万一に備え、右手は腰に下げた細身の剣に伸ばされている。門番が、シェンスが出てきたのに驚いて会釈をする。と、塀のあたりにうずくまっていた黒いボロのマントを頭から被った男がむくっと起き上がり酔っているようにふらつきながら遠ざかっていった。以前は身分があるものだったのだろうか。腰に佩いた剣は象嵌細工のある高価そうなものだった。あれが男の最後の財産なのだろう。マントの奥の男の顔を一瞬見たシェンスは身を硬くした。男には右半分の顔がなかった。酷い火傷を負ったのかそこには目も眉もなくひきつれた皮膚だけがあった。そして、残された片目がシェンスに鋭い視線を浴びせた。去っていく男のマントが風でめくれた。シェンスはまた戦慄した。男は隻腕であった。垢じみたシャツの左袖はただ風に揺らいでいるだけだったのだ。 「あの男はずっとここにいたのですか。」 二人居る門番のうちの一人にそう訊ねると相手は頷いた。 「ええ、もう半時にもなるでしょうか。ふらふらとやってきて壁に沿ってうろついていましたが、あそこに一度腰を下ろしたきり、ずっと蹲っていました。戦で没落した旧王家派だった貴族なのでしょうか。以前にもご主人様を逆恨みするそういう輩がやってきたことがありましたのでずっと様子を見ておりましたが、悪さをする様子はなかったので…すみません、すぐにお報せするべきでしたでしょうか。」 「いいえ。もしもあなたの予測が当たっていたのだとすると、私達を恨む気持ちも理解できなくはありません。先の戦で救われた人もありますが、心や体を傷つけられた人はもっと多かったのですから。」 銀の公子は壁ぞいに歩いて男がいた場所にしゃがんだ。そうすると目の高さに漆喰の隙間があって中を見ることができた。見える範囲は狭いものだが、こちら側を向いている館の一階の扉の位置などははっきりわかる。…あの男はただ倒れていたわけではなかったのだ。 シェンスは、すぐに手配し、警備の人数を五人に増やした。没落貴族、しかも体が不自由であってもこの館には戦うすべを持たない下働きをしてくれている幾人かの人々、そして母のシーラ、妹二人、フレアがいる。用心にこしたことはない。 しかし、彼はその読みが甘かったことをその夜に知ることになる。 賊の侵入を報せる甲高い笛の音でシェンスは飛び起きた。愛用の剣を掴み前庭へと駆けつける。門は既に突破されており、月光は倒れている二人の男を浮かび上がらせた。急所は外れているようだが血が大量に流れているのがわかる。 その彼の目の前で新たに一人が袈裟懸けに切りつけられた。剣ががちゃりと音をたてて地面に落ちる。傷を負っているもののまだ戦うことのできる男二人はじり、と下がった。 「下がって!あなたたちは怪我人を家の中へ!ここは私に任せて他の人たちを守って下さい!」 シェンスは剣を抜いた。 昼間見かけた隻腕の男がそこにいた。しかし、昼のようにふらついてはいない。しっかりと立ち、右手一本で太刀を構え、シェンスを見据える左目は歴戦の戦士のものだった。 「があッ!」 気合いの声と共に太刀がシェンスを襲った。シェンスは受けると見せてかわし、横に飛びすさる。剛剣を奮う兄と鍛錬を重ねていたからこそできる動きであった。敵は女性とすら見まごう優しげな青年の動きに驚き、今度は剣を構えたまま注意深く間合いをとった。 シェンスは必死に記憶を探った。このような剣の使い手が旧王家側に居ただろうか。剣の構えも独特だ。もしやどこぞの貴族が裏側で使っていた家臣なのだろうか。 「何故、この家を襲う?ライスリート家に何の恨みがある?」 「…汚い狼が今更何を言う!」 それは若い男の声であった。夜のしじまにシェンスと隻腕の剣士の声が響く。 「あなたは何を欲しているのです!」 「我は失われた希望を取り戻したいだけだ!」 剣が合わされた。剣士はそのまま押し切ろうとするがシェンスは己が力では勝てないことを悟り、受け流しすぐさま体の向きを変えて切っ先で相手の腕に軽傷を負わせた。負けるわけにはいかないのだ。自分の背後のこの扉の向こうには守るべき人々がいるのだから。 両者の力は拮抗していた。シェンスの白い服も、敵の黒いマントも血で濡れていった。シェンスの頭にこのままの状況が続けば共倒れになるかもしれない、という想いがよぎる。気合いを込め、シェンスは捨て身で切りかかった。剣は相手のわき腹に深い傷を与えた。 と、母屋の扉が開き、人が走り出てきた。黒い長い髪が靡きドレスの裾が翻る。 亡国の王女は二人の間に飛び込み、両手を広げてこちらを見た。…シェンスの方を… 「この人は斬らせません!」 隻腕の剣士を守るようにして彼女は叫んだ。 |

|

「フレア!?一体・・・」 彼女の背後から男が叫ぶ。 「姫!ここは私が!お逃げ下さい!故郷では多くの人々があなたをお待ちしております!」 「いいえ、ヴァン!私は今、ここから動くわけにはいかないのです。もしも私が帰国して国を奪回する戦を起こしてもまた新たな遺恨が生まれるだけです。新たな兵が派遣され、また戦が起こります。私はそんなことは望みません。ヴァン…この国は今変わりつつあります。戦をしないでも道が開けるかもしれないのです。そんな中、私が逃げてしまっては希望は閉ざされてしまいます。ヴァン!あなたこそ逃げて下さい!」 隻腕の剣士はフレアの言葉を聞き、張り詰めていた気持ちが一気に解けてしまったようだった。彼はその場に崩れ落ちた。 「ヴァン!しっかりして下さい。」 フレアは男に取りすがった。 「土牢で6年を過ごして居る間…あなたを…救い出すという希望だけが私の支えでした。しかし牢を脱獄しここに来たことは…無駄…だったのですね。…騎士として…戦で不具になりながらも国の為にとここまで旅し…いや、国の為などではない…自分の為だったのかもしれない…」 フレアは男の髪を撫で、名前を呼びながら何度も唇にキスした。その様子を視界の端に入れながら、シェンスは自分に与えられている癒しの力で男の傷を治療した。先ほど自分が負わせた傷を塞ぎ包帯を巻き… 「もう大丈夫です…この方を中に運びましょう。」 フレアはヴァンを看病しながら呟くように言った。 「ヴァンは王女付きの近衛騎士の一人だったのです。小さな頃からの顔見知りでした。…戦のときにも片時も離れず、ずっと私を守ってくれました…片腕を切り落とされて彼は倒れ…死んでしまったと思っていたのです。こんな風に再会するなんて夢にも思いませんでした……」 シェンスは小さく頷いてから他の怪我人の下へ行くため、その部屋を辞した。 ********** 夜が明けた。幸いにも失われた命は1つとしてなかった。隻腕の剣士ヴァンは体を清められ、髪を梳き、髭をそり、新しい服を着ると別人のようになり、右目を別にすれば、生真面目そうな風采の良い若者がそこにいた。まだ療養しているように勧められたが、私はここで罪のない人々を傷つけた咎人です。留まるわけにはいきません、と、それを固辞し、ヴァンは歩けるようになると、シェンスたちに謝罪し、すぐに出立した。 「ヴァン!」 フレアは門から出ようとしている懐かしい騎士に駆け寄った。 「故郷に無事に帰って下さいね。あなたを土牢にずっと閉じ込めていたのは、あなたを希望の1つにしている人々への見せしめのためであったはずです。あなたが生きていること。それはとても意味のあることなのですから。」 ヴァンは少し背を屈め、フレアに囁いた。 「姫さま、ご心配は無用です。私は姫さまに助けて戴いた命を蔑ろになどいたしませんから。それより…」 騎士は懐から指輪を取り出しフレアの手のひらに落とした。 「城が焼け落ちる前、姫さまより賜りましたこの指輪、牢の中でも隠し通して来ましたが…今、お返しいたします。」 フレアは指輪を握り締めた。手のひらに痕がつくほどにぎゅっと強く握り締めた。 「それでは失礼いたします。ご健勝で…もし姫さまがご帰郷なさるときには…お出迎えさせて戴きます。」 背を向けようとするヴァンの首に手をまわし、フレアはキスをした。ヴァンはその手をそっとほどき、彼女の手の甲にキスした。そして背を向け…二度と振り返らなかった。 悄然と立っているフレアの肩に後ろから手を置き、シェンスは柔らかな、しかし、自分でも棘があると感じる声で言った。 「今まで、何一つ話してくれませんでしたね・・・あなたが受けた悲しみも恐怖も…彼のことも…」 フレアは一語一語噛み締めるように言った。 「故郷の話をすれば、あなたたちに余計な心配をかけてしまうと思いました。怒らせてしまうと思いました。そして何より自分が弱くなってしまうと思いました…壊れてしまうと思いました…」 その細い肩が震えた。泣いているのだとシェンスは知った。そしてフレアを泣かせたのが自分なのだと気づいて恥じた。 「…フレア。今まで私はあなたにずっと笑っていて欲しいと思っていました。それは間違いだったのかもしれない…君の話が聞きたい。良いことも、悪いことも、辛いことも。私はきっと心配する。怒りもするでしょう。でもあなたを壊すようなことだけはしない。…むしろあなたが壊れないようにずっと護りたい。」 二人をシーラとファナが扉のところで見守っていた。その足元からティナが走り出た。シェンスのところまで来て顔をあげ、目をキラキラさせてはしゃいだように言う。 「あのね、さっきのおじちゃん、とっても幸せになるの。たくさんの人があのおじちゃんを大好きになるの。ティナにはわかるんだから!」 「ヴァンが?幸せに?」 「うん!いっぱい!」 「そう・・・だったら…素敵なのですけれど・・・」 遠い目をするフレアを見、いつか必ず彼女の故郷に送っていこうとシェンスは決意した。それが自分に与えられた使命なのだ、と。 随分長い時が経ってからシェンスは国使としてフレアの故郷を訪れ、新たに即位した王と謁見することになる。隻眼隻腕の王は彼に会うなり玉座から降りてしっかりと握手を交わしたという… 護人(まもりびと)……おわり |

|---|

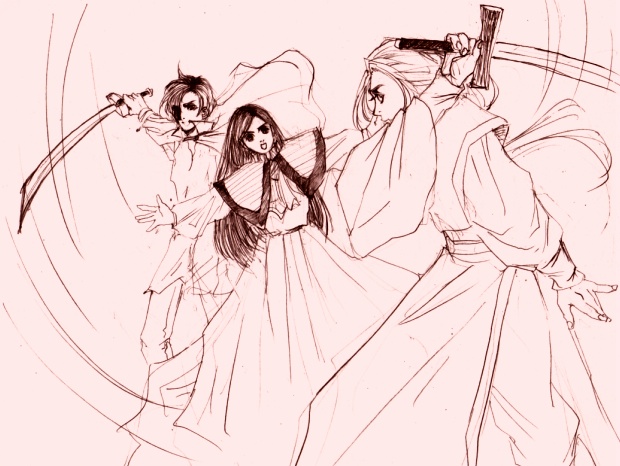

| かもめ様よりの10000HITキリリク「精霊の花 シェンスのサイドストーリー」です。…実に2年7ヶ月あまりもお待たせした挙句、爽快感に欠ける話となってしまい申し訳ありません… ファンタジーは私が書く話にしては珍しく確定した男女の組み合わせ(ローンとミラ、ラルフィスとリース、カナンとファナ、そしてこのシェンスとフレア)があるのですが、シェンスとカナンは対になる人物だと考えています。生真面目なシェンスといい加減なところは徹底的にいい加減なカナンですが、肝腎なところの考え方はよく似ているのではないかと…カナンに言ったら怒るでしょうけれど。初めは「シェンスとカナンの二人旅」というのをかなり真剣に考えていたのですが、ギャグになってしまい、キリリクには相応しくないと判断し、断念。また別の形でサイトアップできれば、と思っております。 このところ、話の末尾に『後日譚』めいたものを付ける癖が顕著になってきましたが、前にも書いたとおり、「ハッピーエンド症候群」の症状の1つであると同時に『本来別の話で書きたいところなのだが、どうも書けそうにない』というエピソードを表に登場させる苦肉の策でもあります。付け足すことによって益々シェンスの話なんだかヴァンの話なんだかわからなくなりましたが、お許し下さいませ。 サイトアップいたしましたら、リクをして下さったかもめ様から美麗イラストを戴き、早速挿絵として使用させていただきました。有難うございました!! |

ファンタジートップへ